| Startseite » Die Länder Espers |

| Garčal-kôr - Zwischen den Meeren |

|

Garčal-kôr |

Tier- und Pflanzenwelt |

Staatsstruktur |

Wirtschaft |

Kultur und Gesellschaft |

Die Völker Garčal-kôrs |

Die Kôrn-márchal |

Die Kôrn-čén |

Glaube und Aberglaube |

Architektur und Erscheinungsbild der Städte |

Städte Garčal-kôrs |

Die Sír-čén- und Chél-čén-Steppe |

Die Nomadenvölker des Südens |

Geschichte

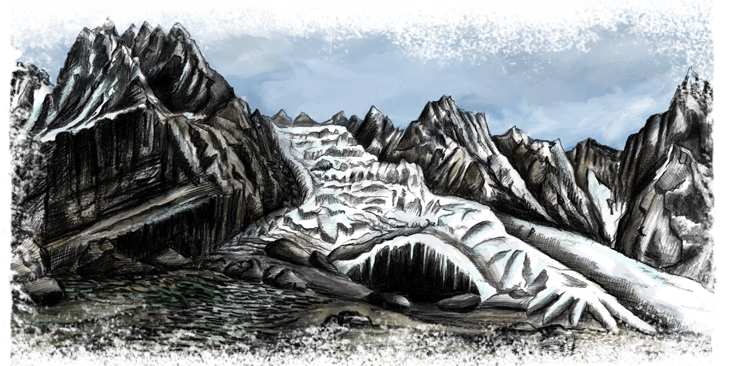

Glaube und AberglaubeEinst gab es durchaus zahlreiche Anhänger von Göttern und Kulten im Südwesten. Doch mit dem ersten Einfall tlitlatlischer Truppen vor etwa 300 Jahren ins Delta der Kalenach und einem Ereignis von bahnbrechender Bedeutung – der Ermordung der örtlichen Sonnenpriester – ist in Garčal-kôr jegliche Verehrung übergeordneter göttlicher Wesen verschwunden, und selbst im Städtebund ist nur noch etwa jeder zehnte Bürger Anhänger eines Götterkultes. Was nützt schließlich die Verehrung von Göttern, wenn sie ohnehin nur tun, was sie wollen, wenn sie stets die anderen unterstützen oder wenn es sie vielleicht gar nicht gibt? An die Stelle des Mystizismus ist deswegen nüchterner Pragmatismus getreten. Sämtliche Spiritualität ist aus dem Alltagsleben der Kôrn gewichen. Man glaubt nicht an schicksalslenkende Mächte, die man beeinflussen oder bitten kann, man glaubt nicht an eine Seele oder an ein Leben nach dem Tod. Es existiert nur das Wahrnehmbare – speziell Dinge, die gesehen werden können (wenn auch nicht immer auf den ersten Blick). Sichtbare Größe lässt Rückschlüsse auf die Macht zu. Beispielweise sind deswegen im Weltbild des Südwestens die Monde schwächer als die riesigen, endlosen Wassermassen der Ozeane und folglich haben die Gezeiten der Meere Auswirkungen auf die Monde. Das moralische Wertesystem der Kôrn kommt ohne religiöse Dogmen aus, ist es doch müßig, sich über Glaubensfragen zu streiten, die eindeutig zu beantworten man niemals in der Lage sein wird. Der Glaube an unfassbare spirituelle Dinge ist nichts als Zeitverschwendung. Allem Pragmatismus zum Trotz wird das Leben der Kôrn doch von allerlei Aberglauben, Gerüchten und Hirngespinsten bestimmt. So erzählt man sich von einer Armee untoter Frostleichen im Gélechgebirge, im Meer treibenden Magnetbergen, welche die Südweiser verrückt spielen lassen und allerlei hinterhältigen kleinen Fabelwesen, die in Höhlen aber auch versteckt in den Wänden der Häuser wohnen sollen. Überall verbreitet und bekannt im Südwesten ist die Legende von Senàs, der weltverschlingenden Bestie.  Von Senàs, dem WeltenfresserSchon seit Bestehen der Welt scheint es dieses Wesen gegeben zu haben, welches in den eisigen Weiten des Südens sitzt, von wo aus es allmählich die Welt verspeist und sie ihrer Wärme beraubt. Vor über 1000 Jahren hat es angeblich den kleinen Mond Duhat vom Firmament gepflückt und verspeist, doch sein Hauptaugenmerk liegt auf den Landmassen Espers. In der tiefschwarzen Polarnacht nagt Senàs tiefe Furchen ins Gestein. Die zerscherundenen Täler, die Senàs‘ Gebiss hinterließ, werden schnell mit Schnee und Eis aufgefüllt oder vom Meer überflutet. So entstanden die zerklüfteten Gebirge und die zerrissenen Küsten Gélech-kôrs. Der eiskalte Südwind soll Senàs Atem sein. Beim Fressen wirbelt Senàs allerlei Gestein und Staub auf, welcher manchmal des nachts in gewaltigen Leuchtbändern von Süden her über das Land wabert. Die leuchtenden Bänder werden entweder für die Lebenskraft der Welt selbst gehalten, die regelrecht verpufft oder für einen Schutzschild um die Welt, der die eisigen Angriffe von Senàs vorerst noch abschirmt, aber immer schwächer wird. Im Sommer scheint dieser Schutzschirm die Bestie zurückzudrängen. In der dunklen Südnacht gewinnt jedoch Senàs wieder an eisiger Kraft. Andere meinen, das Biest habe sich im Winter satt gefressen und seine träge Sattheit erlaube es der sommerlichen Wärme noch, weiterhin in den Süden vorzudringen. Durch das Verspeisen der Welt entzieht Senàs ihr mehr und mehr von ihrer Lebenskraft und Wärme – die Welt wird zusehends kälter. Nach Ansicht der Bewohner des Südwestens ist der Untergang der Welt nur noch eine Frage der Zeit – das Ende der Welt hat begonnen! Jedoch wird es kaum schon am nächsten Tag oder im nächsten Jahr mit der Welt zuende gehen. Die Geschwindigkeit, mit der Senàs frisst, scheint recht langsam – ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte bleiben wohl noch zum Leben. So bleibt die gesellschaftliche Ordnung stabil, wenn auch immer wieder einzelne Personen nur noch im Heute leben und sich nicht um die Zukunft kümmern, ihr Geld und ihre Energie für kurzfristige Freuden sinnlos verschwenden und kein erfülltes Dasein führen. Noch niemand ist bisher der Bestie leibhaftig gegenübergestanden und vermochte davon zu berichten und so gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher bildlicher Darstellungen von Senàs. Es kann als riesiger Schneewolf dargestellt werden, als Gélech-gôl, in jüngerer Zeit sogar (offenbar zu Propagandazwecken) als Michuhuaca – jenes gefürchtete Reittier der tlitlatlischen Erzfeinde, ein Geschöpf des feindlichen Sonnengottes, das abstruserweise Kälte verbreitet! In weniger volkstümlichen und weniger blutrünstigen Vorstellungen ist Senàs eine unförmige riesige eisige Wesenheit mit unzähligen Mäulern und unaufhörlich wachsenden eisigen Auswüchsen, andere – vor allem jene von mabedianischem Gedankengut geprägte Denker – halten es gar für die körperlose abstrakte Idee eines rein wissenschaftlichen Phänomens, eine Art interphärischen Spaltes, vielleicht eine Verbindung hin zu einer Sphäre ewiger eisiger Unveränderlichkeit. Dass Senàs verstärkt in der Winternacht am Werke ist und im Sommer in seinem eisigen Hunger gebremst wird, nehmen die Sonnenpriester Tlitlatlis als Beweis für die Macht ihres Gottes Tlitlatzl und sind eifrig darum bemüht – und dies nur selten mit freidlichen Mitteln – die Bewohner des Südens zu ihrem Sonnenkult zu bekehren, denn nur die Macht Tlitlatzls könnte die Bestie Senàs besiegen. Doch selbst wenn dieser Glaube der Wahrheit entsprechen sollte, so man im Süden noch lange nicht verzweifelt genug, sich der grausamen und absoluten Herrschaft der tlitlatlischen Theokratie und ihren so offensichtlich brutalen und unzivilisierten Sitten und Gebräuchen zu unterwerfen. So lebt man lieber in Freiheit, jedoch mit der Bedrohung durch ein noch recht fernes Weltenende als unter der grausamen Herrschaft fremdartiger Kannibalen, deren ach so mächtiger Tlitlatzl vielleicht dann doch nicht Senàs am Verschlingen der Welt hindern kann. Anhänger des Sonnenkultes werden vielerorts in Ölfässern verbrannt und ihre Überreste als Mahnung über dem Stadttor aufgehängt. Die Kalt-Warm-LehreDer Gelehrtenkreis um Marîv Šichou entwickelte um 118 n.L. die Kalt-Warm-Lehre aus verbreiteten Ansichten und Beobachtungen. Dieser Lehre zufolge gibt es kalte und warme Gegenstände. Warme Gegenstände sind belebt oder stammen von ehemals lebendigen Dingen (Holz, Haare usw.) ab, kalte Gegenstände sind dementsprechend leblos. Um die Lebenswärme eines lebenden Wesens zu erhalten, muss dieses andere Dinge in sich aufnehmen und seinem Nová-Galš, seinen „Lebenszustand“ (pflanzlich, tierisch, kotisch) anpassen. „Pflanzlich“ ist ein Lebenszustand, der kalte Dinge in warme umzuwandeln können scheint, ein „tierischer“ Lebenszustand vermag nur warme Dinge zu verarbeiten und „kotisch“ schließlich beschreibt den Zustand der Verrottung und Verwesung, mit der Möglichkeit, vollends zu kalten Dingen zu werden. Kaltes wiederum entzieht warmen Dingen die Lebenswärme. Ein Schwert aus kaltem Metall, das einen tödlichen Treffer landet, tötet somit durch die Übertragung seines Ang-Galš, seines „Todeszustandes“. Kalte Gegenstände wie Metalle werden deshalb nur sehr ungern direkt am Körper getragen, da ihnen lebenskräftezehrende schädliche Wirkungen nachgesagt werden. Waffen aus Holz töten schlechter als solche aus Metall, weil lediglich durch die geschlagene Wunde die Lebenswärme ins kalte Millieu der Luft entweicht. Wasser, Luft und Erde scheinen zwar wie tote, kalte Dinge, sind jedoch zum Leben notwendig. Nach Marîv leben in ihnen kleine Lebewesen, genannt Čiouki (=„Funken“), die kleinsten Funken der Lebenswärme. Folglich wandeln Pflanzen keine toten Dinge um, sondern nehmen eben jene kleinen Wesen in sich auf. Je schlechter die Qualität von Feuer, Wasser und Luft, desto weniger der Čiouki finden sich in ihnen. Die Konzentration von Čiouki in jeglichem Material gibt dessen Lebenskraft und Gesundheit an. Feste Nahrung gilt als nahrhafter im Verrleich zu wässriger Speise, warme Mahlzeiten werden für gesünder gehalten als kalte. Im Feuer ist die Konzentration der Čiouki extrem hoch. Es verbraucht brennbares (warmes) Material und hinterlässt kotische Stoffe wie Tiere, also ist Feuer eindeutig tierisch. Der Kalt-Warm-Lehre zufolge entsteht es, wenn schlummernde Čiouki geweckt werden. Dabei legen sie enorm an Aktivität zu, vermehren sich rasend schnell und entfachen als Ausdruck überschüssiger Energie Flammen, so wie andere Lebewesen Atem ausstoßen. Andere Pflanzen und Tiere strahlen weitaus weniger Wärme ab, weil in ihnen weniger Čiouki schlummern und sie kaum Überschüsse produzieren. Senàs nun scheint in seinem eiskalten Hunger genau diese Čiouki, welche die eigentliche Lebenswärme der Welt darstellen, zu vernichten. Die leuchtenden Bänder am Himmel könnten somit Čiouki sein, die noch einmal kurz aufglühen, bevor sie endgültig aus der Welt verschwinden. Von Goumčâš-líbôr und neuem LebensraumSchon seit mehreren Jahrhunderten besteht der Plan der Magiergilde, eine Waffe zu bauen, welche Senàs bekämpfen und vernichten soll. Aus diesem Grunde (und um mögliche neue lukrative Rohstoffvorkommen und Handelsrouten zu erkunden) werden immer wieder Expeditionen hinaus in die Welt geschickt, um nach geeigneten Bestandteilen für die Waffe oder neuen hilfreichen technischen Errungenschaften zu suchen. Vielleicht wird die Konstruktion von Goučmâš-líbôr („die erlösende Waffe“) irgendwann tatsächlich gelingen und die Rettung bringen, auch wenn noch niemand so recht weiß, was diese Waffe eigentlich genau bewirken soll, außer Senàs unwiderbringlich vom Antlitz Espers zu verbannen und die verlorene Lebenswärme der Welt wieder zurückzubringen. Die Goumčâš-líbôr-Gläubigen werden nach der überaus langen Zeit der Suche nach der erlösenden Wundertechnologie mittlerweile vielerorts als weltfremde Träumer verspottet, die sich weigern die unausweichliche Wahrheit zu akzeptieren. Andere bewundern immerhin ihre beharrliche und unbeirrbare Suche nach einer Lösung und anerkennen durchaus die Vielzahl an Erfindungen, die bereits gemacht wurden und das Leben der Kôrn bereichert haben – auch wenn keine einzige davon auch nur im geringsten mit der Bekämpfung von Senàs zu tun hatte. Ihre Anhänger finden sich fast ausschließlich unter den Magiern und den Gelehrten des Reiches und ihre Anzahl ist verschwindend gering. Als Alternative bleibt noch der Plan, in wärmere Länder auszuwandern. Doch scheint dieses Vorhaben unmöglich, mit den bereits dicht besiedelten Regionen im Norden. So macht man sich in jüngerer Zeit auf, neues Land zu entdecken. Im Westen hinter dem Damaéischen Ozean soll das sagenhafte namensgebende Land Damaé liegen, mit dem von den verzweifelten Weltuntergangsgläubigen zumindest Hoffnungen auf eine längere Zeitspanne zum Leben weit entfernt von der Fresslust Senàs' verknüpft werden. Der Seefahrer Agočín Šuštôdjniak brach im Jahre 634 auf der Suche nach Damaé gen Westen auf und segelte am Nordrand der Eisgrenze entlang. Er kehrte einige Monate später zurück und berichtete von den Gestaden eines neuen Landes, die im Westen aus den Eismassen wachsen und denen er den Namen Damaé-kôr gab. Da dieses neue Land ebenfalls schon im Süden von Eis bedeckt ist, darf bezweifelt werden, ob es vor Senàs sicher ist. Jedoch berichtete Agočín Šuštôdjniak von dicht bewaldeten lieblichen Landschaften weiter im Norden, die zudem noch völlig unbewohnt schienen. Der Entdecker bereitet schon eine neue Expedition vor, um die Küsten Damaé-kôrs weiter im Norden zu erforschen. Die NažchanDiese sogenannten „Gleichgewichtler“ oder „Ausgleicher“ machen die Kalt-Warm-Lehre zur Grundlage ihres Denkens. Im Gegensatz zu den Anhängern der Goumčâš-líbôr meinen sie, dass es mit Senàs nur einen Ausgleich geben kann. Die Kraft, die es der Welt entzieht, muss ihr auf anderem Wege wieder zurückgegeben werden. Zu diesem Zweck legen sie umfangreiche Gärten an. Gewöhnlicher gleichförmiger Feldbau ist ihrer Meinung nach nur unzureichend, da er die natürliche Vielfalt der Landschaft zerstört und diese dadurch die Wärme der Welt leichter abgeben kann. Stattdessen sollen abwechslungsreiche Mischpflanzungen (z. B. aus Knollen-, Ähren- und Baumpflanzen) zusammen mit der Haltung verschiedener Tiere darauf zum Ziel führen. Die Gartenanlagen der Nažchan erinnern eher an Urwälder als an gepflegte Grünanlagen. Wälder sollen ihrer Meinung nach erhalten bleiben und möglichst sollte die ganze Welt in einen bunten und wild wuchernden Garten verwandelt werden, der von seinen Bewohnern überall gleich behutsam genutzt und geerntet werden sollte. Schließlich befinden sich in der Nähe der eisigen Weiten des Südens nur trostlose und karge Steppen, während die dichter und abwechslungsreicher bewachsenen Gegenden weiter im Norden von der Kälte weitgehend unbehelligt bleiben. Wälder sollen erhalten bleiben, eintönige Grasländer vielfältiger genutzt werden. Wer sich jedoch die Natur untertan macht, zerstört nach Ansicht der Nažchan ihre Vielfalt und leistet so der Zerstörung der Welt durch Senàs Hilfestellung. Selbstverständlich werden diese Ideen von vielen Bauern im Norden Garčal-kôrs für völligen Blödsinn gehalten. Eine solche Form der wilden Landnutzung wäre viel zu aufwändig und unkontrollierbar. Schließlich will man sein Essen haben, und zwar reichlich, und man will es nicht im Wald zusammensuchen müssen. In den kargeren südlichen Gebieten des Reiches gibt es dagegen mehr Anhänger der Nažchan, denn hier verknüpft man mit ihrer Lehre Hoffnung auf eine Verbesserung der harten und kargen Lebensbedingungen im kalten Süden. Die AnchanDiese soganannten „Hoffnungslosen“ sind der Ansicht, es wäre bereits alles verloren, es gäbe keinen Ausweg und keinen Ausgleich mehr. Sie kümmern sich nicht um Gesetze und Sitten oder um die Zukunft. Es ist völlig egal, was man tut oder was andere davon halten – das Leben hat eh keinen Sinn und um die Auswirkungen seines Schaffens braucht man sich keine Sorgen zu machen, es ist alles bedeutungslos. So leben die Anchan entweder träge und faul in den Tag hinein oder sie verbringen ihre Zeit saufend und randalierend in den Kneipen; viele sind kriminell, einige vegetieren als Bettler vor sich hin, ein paar melden sich freiwillig zur Armee, und hoffen auf einen schnellen Tod oder sie machen sich zu abenteuerlichen Reisen und Questen auf, um wenigstens noch etwas von der Welt zu sehen, bevor diese vernichtet wird. In Künstlerkreisen sind viele von ihnen vertreten. Sie malen düstere Bilder und verfassen von Hoffnungslosigkeit geprägte Lieder und Gedichte, die niemand hören will. Manch einer dreht durch, stellt sich auf den nächsten Dorf- oder Marktplatz, um Frust und Hoffnungslosigkeit in die Welt hinauszuschreien. Einige begehen Selbstmord. Das Leben bedeutet ihnen ohnehin nicht viel. In der Gesellschaft gelten die Anchan nicht viel. Sie werden als nutzloses faules Gesindel angesehen, das unfähig ist, ein geregeltes und sinnvolles Leben zu führen und das der hart arbeitenden ehrlichen Bevölkerung nur zur Last fällt. Wenn einer von ihnen stirbt, so kümmert es niemanden sondelich – schließlich hat er es ja so gewollt. Umgekehrt sehen die Anchan diejenigen, die sie da so abschätzig betrachten, als bemitleidenswerte Feiglinge, die ihre Augen vor der Wahrheit verschließen, die verbissen an einer Lüge festhalten und die Ansicht vertreten, das Leben habe tatsächlich einen Sinn. Die LuchanchDie bei weitem extremste Konsequenz aus dem drohenden Weltenende ziehen die Luchanch, die sogenannten „Büßer“. Von den meisten Kôrn werden sie als unheimliche Fanatiker angesehen. Dass göttliche Mächte schon seit jeher sich von den Bewohnern Garčal-kôrs abgewandt haben und nun das Ende der Welt droht, ist ihrer Meinung nach auf das Fehlverhalten der Kôrn zurückzuführen und die Bestie Senàs ist das strafende Mittel zum Zweck, die Welt von allen Sündern zu reinigen und Platz zu schaffen für eine neue Weltordnung. Nun sind die kôrnische Gesellschaft und Kultur wahrlich nicht als sündhaft, lasterhaft und verdorben zu bezeichnen, so dass sich nicht einmal die Luchanch selbst sicher sind, worin eigentlich jene Verfehlungen bestanden, welche zu strafen nun die Welt vernichtet werden soll. Deshalb verlegen sie sich darauf, pauschal Buße zu begehen, für alle Sünden die sie begangen haben, sei es wissentlich oder unabsichtlich. Sie fügen sich selbst grausige körperliche Schmerzen zu, geißeln und verstümmeln ihre Körper, immer auf der Suche nach Antworten und göttlichen Weisungen, die es ihnen ermöglichen sollen, endlich ein Leben zu führen, das den übergeordneten Mächten gefällig ist und diese deswegen darauf verzichten können, die Welt verschlingen zu lassen. Etliche Flagellanten behaupten, im Delirium göttliche Stimmen gehört zu haben, die ihnen Anweisungen einflüsterten. Eine Vielzahl bußfertiger Pilger reist durchs Land und verkündet die Erkenntnisse angeblich göttlichen Ursprungs, die so vielfältig und widersprüchlich sind, wie es Prediger gibt. Nur wenige schenken den Büßern Glauben und schließen sich ihnen an. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist mehr als verschwindend gering. Der eine oder andere reuige Sünder verspricht sich Läuterung davon, zum Büßer zu werden und so rekrutiert sich die Gefolgschaft der Luchanch vornehmlich aus ehemaligen Verbrechern oder Geisteskranken, die sich höchstpersönlich für alles Übel dieser Welt verantwortlich fühlen. Neue ReligionenIm Jahre 581 n.L. landete das erste Handelsschiff aus Nebrinn in Ragda Čiou. Mit an Bord war auch eine kleine Delegation wissbegieriger Forscher des Maronthinerordens. Recht schnell begann sich die Bruderschaft für das Phänomen Senàs zu interessieren. Auch wenn sie eher an der tatsächlichen materiellen Existenz eines weltenverschlingenden Monsters zweifelten, entdeckten sie doch überraschende Gemeinsameiten zwischen der kôrnischen und der mabedianischen Weltanschauung: Senàs mag als Tor in eine Dimension angesehen werden, in welcher der Anteil des Wandels geringer ist als in der unseren. Eine Sphäre zeitloser kalter Unveränderlichkeit, in die allmählich die Wandelbarkeit unserer Sphäre eindringt und durch Kälte und Stagnation ersetzt wird. Also eine Bedrohung der Schöpfung, die genau entgegengesetzt abläuft wie durch das Eindringen der Wandelbarkeit aus den Sphären, die als Quelle der Magie angesehen werden. Besonders die Idee von Goumčâš-líbôr passt hervorragend zum mabedianischen Weltverständnis, das stets offen für neues Wissen ist, um das Wesen der Welt besser zu verstehen, damit die Schöpfung erhalten werden kann. Folglich gewinnt das Mabedianertum unter den Anhängern der Goumčâš-líbôr zunehmend Anhänger, verbreitet sich unter den Gelehrten und auch im Adel. König Vjaš IV. Dorchal zählte eine Reihe Maronthinerbrüder zu seinen Beratern und führte die mabedianische Jahreszählung ein. Bemerkenswert ist die Tatsache, wie wenig sich die mabedianischen Brüder zum Thema Magie äußern. Der umsichtige Umgang der Kôrn mit jener Kraft scheint sein Übriges dazu beizutragen. Bisher hat kein einziger Inquisitor kôrnischen Boden betreten. Sicherlich möchten sich die Gäste den überaus fruchtbaren Austausch an Wissen mit ihren Gastgebern nicht verscherzen. Die selbsternannten Götter Andariens sehen Garčal-kôr als reichlich lohnenswertes Objekt an. Sie scheinen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, einer Kultur, die sich enttäuscht von jeglichen abstrakten Göttern abgewandt hat, wahrhaftig wirkende und mächtige Gottheiten zu präsentieren. Sie machen sich die Angst der Kôrn vor einer Verspeisung der Welt durch eisige Massen zunutze und wollen sich ihren potentiellen Gläubigen als Retter präsentieren. Sie schicken ihre Sendboten nach Garčal-kôr und lassen von ihrer Macht künden. Von der Obrigkeit argwöhnisch beäugt ließen diese bereits einige „Göttliche Wunder“ geschehen und es ist momentan noch nicht abzusehen, wie stark und wie bald die Saat dieser Götter aufgehen wird. (dr, me) |

| Annor – Das Schwert von Esper | Impressum und Datenschutzerklärung |